WG2活動報告書 移行ガイドブック

1. 改訂履歴¶

| 版 | 改訂日 | 変更内容 |

|---|---|---|

| 1.0 | 2019/03/25 | 新規作成 |

| 1.1 | 2019/05/20 | 「6.2.4 データベース・オブジェクトの違いについて」の、表6.2の内容を修正 |

| 1.2 | 2020/03/23 | 「6.2. アプリケーション移行」: 標準規格I/F対応の追加と全体構成の変更 |

2. ライセンス¶

本作品はCC-BYライセンスによって許諾されています。 ライセンスの内容を知りたい方は こちら でご確認ください。 文書の内容、表記に関する誤り、ご要望、感想等につきましては、PGEConsのサイト を通じてお寄せいただきますようお願いいたします。

- Eclipseは、Eclipse Foundation,Inc.の米国、およびその他の国における商標もしくは登録商標です。

- IBMおよびDb2は、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

- Intel、インテルおよびXeonは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

- Javaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

- Red HatおよびShadowman logoは、米国およびその他の国におけるRed Hat,Inc.の商標または登録商標です。

- Microsoft、Windows Server、SQL Server、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

- MySQLは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

- Oracleは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

- PostgreSQLは、PostgreSQL Community Association of Canadaのカナダにおける登録商標およびその他の国における商標です。

- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

- TPC, TPC Benchmark,TPC-C, TPC-E, tpmC, TPC-H, QphHは米国Transaction Processing Performance Councilの商標です

- その他、本資料に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が 商標または登録商標として使用している場合があります 。

3. はじめに¶

3.1. 本資料の概要と目的¶

本資料は異種DBMSからPostgreSQLへの移行を検討される方の参考にしていただくことを目的に、 PostgreSQLエンタープライズ・コンソーシアム(以下PGECons)が作成・公開をしています。

PGEConsは、PostgreSQL本体および各種ツールの情報収集と提供、整備などの活動を通じて、 ミッションクリティカル性の高いエンタープライズ領域へのPostgreSQLの普及を 推進することを目的として設立された団体です。

PGEConsの技術部会では、PostgreSQLの普及に対する課題の検討を通じて活動テーマを挙げ、 そのテーマごとにワーキンググループを立ち上げて活動しています。その中の一つである WG2(移行ワーキンググループ)では、「異種DBMSからPostgreSQLへの移行」をテーマとして 調査・検証を行い、収集した技術ノウハウを成果として取り纏めた資料を公開してきました。

しかし、WG2の活動でこれまでに積み上げてきた資料は膨大なページ数になっており、 移行の検討をする初期段階に参考にするのは難しいのではないかという課題が挙がりました。 そこで、PostgreSQLへの移行を検討する方がはじめに読むにあたり、移行の全体像を つかむことができるような資料として、これまでに公開した資料の要素に加え、あまり 触れられていなかった運用面でのポイントを整理し、移行ガイドブックという形でまとめました。

本資料が皆様のPostgreSQL採用検討の一助になれば幸いです。

4. PostgreSQL紹介¶

本章ではPostgreSQLについて簡単にご紹介します。

4.1. 概要¶

PostgreSQL(Postgres)はオープンソースソフトウェア(OSS)として開発されているRDBMSです。 年1回のペースで新しいバージョンをリリースし、年々機能強化・性能改善を行い進化を続けています。 最近のバージョンでは、パーティショニングやパラレルクエリなど、大規模データベース向けの機能強化が進んでいます。 他にも多くの機能が実装されており、機能面では商用データベースに対しても遜色のないものになってきています。

PostgreSQLはThe PostgreSQL Global Development Group(PGDG)というコミュニティにより開発されています。 このコミュニティには世界各国の開発者が参加しており、メーリングリストなどで活発な議論が行われています。 コミュニティとしての活動のため、特定の企業に依存するものではなく、開発の方向性は開発者による議論の中で決められていきます。

また、PostgreSQLのコミュニティとしては、世界各国にユーザコミュニティが存在しています。 日本では早くから日本PostgreSQLユーザ会(JPUG)が設立され、PostgreSQL関連のセミナーを開催したり、 日本語版マニュアルの翻訳・公開、Let's Postgresというポータルの運営などの活動をしています。

日本語マニュアルをはじめ、PostgreSQLについては日本語の情報が多く公開されており、 日本では比較的PostgreSQLの普及が進んでいる傾向にありました。 近年、企業によるOSS採用が伸びていくにあたり、PostgreSQLの利用はさらに広がってきています。

4.2. PostgreSQLライセンス¶

PostgreSQLは「PostgreSQLライセンス」というライセンスの下に公開されています。 PostgreSQLライセンスはBSDやMITライセンスに似たオープンソース・ライセンスであり、単純に使用する分には無償であることはもちろん、 著作権や免責事項などのライセンス条件の表記の複製を添付することで再頒布・再利用をすることが可能です。 PostgreSQLを改造して組み込み利用するようなケースにおいても、ソースコードを公開する必要はありません。

開発コミュニティはライセンスについて、今後変更する予定はないことを明言しています。 ライセンス条件が変わる可能性を意識せずに、長期的に使用することができます。

また、PostgreSQLは無償で利用することができますが、商用データベースのように保守サポートが提供されるわけではありません。 安心して運用を続けるためには保守サポートについて別途検討する必要があります。 PostgreSQLに対しては、多くの企業が保守サポートをはじめとした様々なサービスを提供しています。

4.3. バージョン¶

PostgreSQLのバージョンは X.Y 形式(※)で表記されます。 Xがメジャーバージョンを、Yがマイナーバージョンを表し、2019年4月現在の最新メジャーバージョンは11です。

※ バージョン10より前のバージョンでは X.Y.Z 形式で表記され、X.Yの部分がメジャーバージョンを示していました。

PostgreSQLでは概ね年に1回、新しいメジャーバージョンがリリースされます。 メジャーバージョンのリリースでは、新機能の追加や性能改善などが主に実施され、互換性に影響のある内容を含みます。 メジャーバージョンアップを行う際には、旧バージョンのデータをそのまま使用することはできません。 バックアップリストア、もしくはツール(pg_upgrade)を使用して移行をする必要があります。

また、PostgreSQLは3か月に1回、計画的に新しいマイナーバージョンのリリースをしています。 それ以外にも、脆弱性などの重大な問題があれば、スケジュール外のリリースが行われる可能性があります。 マイナーバージョンのリリースでは主にバグの修正が取り込まれており、原則として互換性に影響のある修正は行われません。

コミュニティでは各メジャーバージョンについて、リリースされてから約5年間サポートを継続しています。 5年後に最終リリースを迎えたバージョンについては、原則新しいリリースが行われることはありません。 (非常に影響の大きい問題の場合は対応される可能性はあります。) サポートの終了に合わせて、計画的にバージョンアップを行うことを推奨します。

4.4. 導入方法¶

PostgreSQLは主要なCPUアーキテクチャ、およびOSでの動作をサポートしています。 主なプラットフォームに関しては、ビルドファームという検証用のサーバ群にて日々動作検証が行われています。

PostgreSQLのソースおよびバイナリパッケージは、下記PostgreSQLのWebサイトから入手することができます。

Linuxディストリビューション向けには、RPMなどのインストール用パッケージが提供されています。 Yumなどのパッケージ管理システム用のリポジトリも提供されているため、そちらを指定してインストールすることも可能です。 Windowsについてもインストーラが提供されており、PostgreSQLのインストール方法は非常に簡単です。

また、PostgreSQLはOSSであり、ソースコードが公開されているため、自らビルドをして導入することができます。 各プラットフォームにおいてバイナリパッケージが用意されているため、そちらを使用するのがシンプルではありますが、 ブロックサイズなどビルド時のみ変更可能なパラメータも存在するため、そのようなケースではソースからの導入が必要になります。

4.5. 周辺ツール¶

PostgreSQL本体以外にも、PostgreSQLの機能を補完する周辺ツールがOSSとして開発・提供されています。 PostgreSQLに組み込んで機能を拡張するものや、PostgreSQLと連携して動作するものなど、多岐にわたるツールが存在しています。 RDBMSの移行という点では、Oracleと同じような機能や運用性を提供するツール、Oracleからの移行作業を補助するツールなどが有用です。

PostgreSQL向けに提供されている周辺ツールの一部について、下表にてご紹介します。 ただし、Windowsではサポートされていないものが多いためご注意ください。

| 分類 | ツール名 | 概要 |

|---|---|---|

| 移行 | ora2pg | OracleからPostgreSQLへの移行ツール。移行評価レポート、定義・SQLの変換、データの移行などの機能を提供。 |

| Orafce | Oracleが提供するパッケージや組み込み関数をPostgreSQL上で代替する拡張機能。 | |

| 性能 | pg_dbms_stats | PostgreSQLの統計情報を固定する拡張機能。通常ANALYZEで採取する統計情報をダミー情報で固定化することで、予期しない実行計画の変更を防ぐことが可能。 |

| pg_hint_plan | PostgreSQLにヒントを実装する拡張機能。ヒント句を使用してスキャンや結合の方式を指定することで、SQLの実行計画を制御することが可能。 | |

| 運用・監視 | pgBadger | PostgreSQLのログファイルを解析して、SQL実行状況などのHTMLレポートを生成。 |

| pg_monz | ZabbixによるPostgreSQL監視のためのテンプレートを提供。 | |

| pg_repack | 通常は排他ロックを必要とするテーブルやインデックスの再編成を、排他ロックをかけずに実行可能とする拡張機能。 | |

| pg_rman | PostgreSQLのバックアップ・リカバリ実行の簡易化、バックアップの世代管理など、バックアップ運用を補助するツール。 | |

| pg_statsinfo | PostgreSQLの稼働統計情報のスナップショットを定期的に収集・蓄積し、データベースの処理状況、性能傾向などの確認に利用可能。レポート出力機能も提供。 | |

| その他 | pg_bigm | PostgreSQLに日本語対応の全文検索機能を提供する拡張機能。 |

| pg_bulkload | PostgreSQLに対して大量データの高速ロードを可能とするツール。 | |

| pgpool-II | PostgreSQLのサーバ・クライアント間で動作するミドルウェア。コネクションプール、レプリケーション、負荷分散などの機能を提供。 | |

| PostGIS | PostgreSQL上で地理情報データを取り扱うための拡張機能。 |

5. データベース移行作業とは¶

5.1. データベース移行の考え方¶

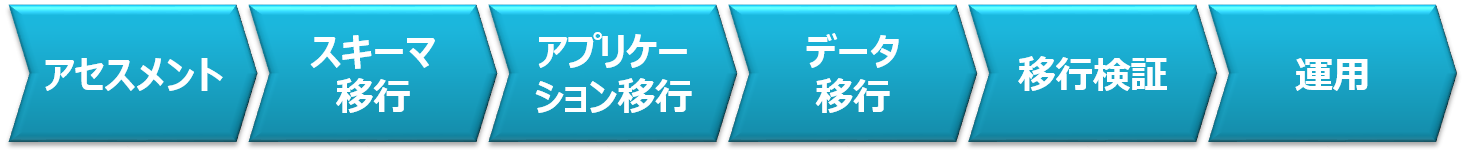

5.2. データベース移行の進め方¶

| 移行工程 | 目的 | 主要な作業項目 |

|---|---|---|

| アセスメント | 移行目的の達成可能性を確認し、データベース移行の可否を判断する | ・システム品質要求の適合性の把握

・移行難易度の把握

・移行コストの見積り

・移行可否判定

|

| スキーマ移行 | テーブル、ビュー、インデックス、ストアド・プロシージャなどのデータベース・オブジェクトを移行する | ・データベースの構築

・データベースオブジェクトの定義移行

・他DB間の連携(データベースリンク)

|

| アプリケーション移行 | データベース変更によるAPI、SQL文等の差異を解消する | ・データベース接続、ドライバの変更

・SQL、組み込み関数、ストアド・プロシージャの改修

・コマンド、API、ツールの付け替え

|

| データ移行 | 移行元DB上のデータを移行する | ・データ型、文字コードの変換

・データクレンジング

・データの抽出、投入方法検討

|

| 移行検証 | データベース変更による影響確認を行う | ・機能テスト、非機能テスト

・パフォーマンスチューニング

|

| 運用 | データベース変更によるシステム運用保守を新たに構成する | ・運用保守設計の修正(運用処理、稼働監視)

|

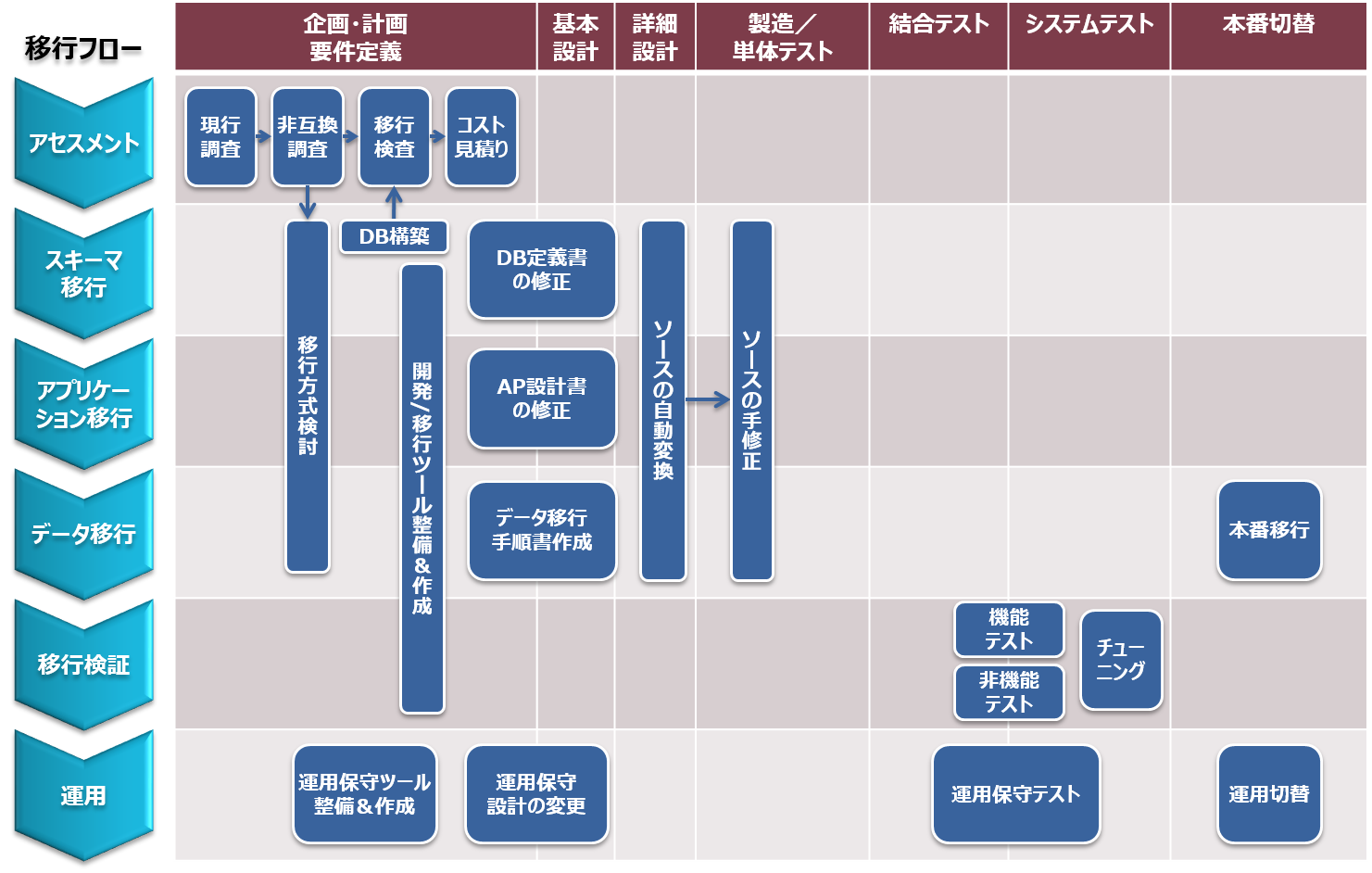

5.3. 開発工程におけるデータベース移行¶

6. アセスメント¶

6.1. アセスメントとは¶

アセスメントとは、現行環境のSQLやアプリケーションに対して、 移行が必要な個所がどこなのか、どういった非互換があるのかを調査し、 移行の作業量や難易度を算出する作業を指します。

次の観点でアセスメントを実施します。

- システム品質要求に適合するか

- 可用性

- 運用、保守性

- 性能、拡張性

- セキュリティ など

- 移行難易度はどの程度か

- スキーマ

- アプリケーション

- データ

- 移行コストはどのくらいかかるか

- 工数

また、調査対象の例は次のとおりです。

- 要件定義書

- 各種設計書

- DDLやPL/SQL、アプリケーションなどのソース

そして、ここで実施したアセスメントの結果を基に、データベース移行を実施するかどうかの判断を行います。

6.2. 非互換調査(製品比較)¶

- アーキテクチャ

- スキーマ

- ユーザ

- データベース・オブジェクト

- SQL (データ型やSQL文、組み込み関数など)

- SQL手続き言語

- トランザクション

6.2.1. アーキテクチャの違い¶

アーキテクチャは各RDBMSごとに異なっており、それぞれ特色があります。 移行にあたり、その差異を理解しておく必要があります。本節では主なものをピックアップして説明します。

■プロセス構成

■メモリ構成

■データ構成

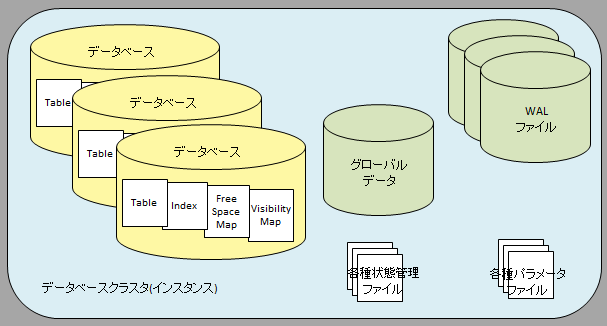

- PostgreSQL

- データベースの集合を「データベースクラスタ」として管理します。これはOracleで「インスタンス」と呼ばれるものに相当します。

- 1つのデータベースクラスタは複数のデータベースを管理することが可能なため、データベースクラスタ(インスタンス)とデータベースは1対Nの関係になります。

- バックグラウンドプロセス、WAL、設定ファイルなどはデータベース間で共有されます。

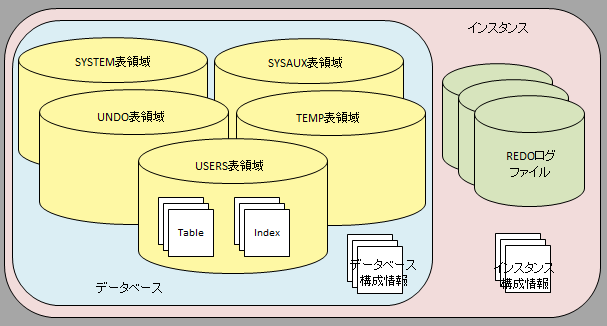

- Oracle

- インスタンスとデータベースは1対1の関係で、1つのインスタンスにつきインスタンス構成情報とデータベース構成情報を1つずつ持ちます。

- [Oracle12c以降] マルチテナントの場合、1つのCDB(インスタンスに対応)は複数のPDBを管理することが可能です。バックグラウンドプロセス、REDOログ、制御ファイルなどはPDB間で共有されます。

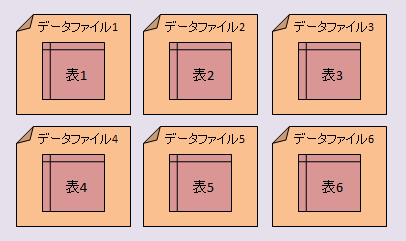

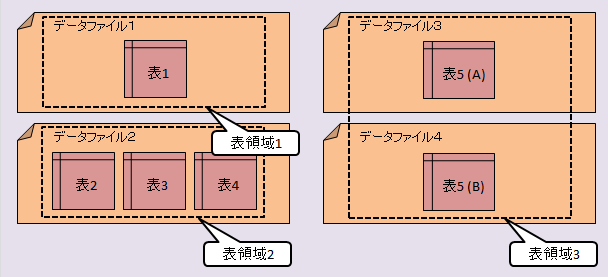

| PostgreSQL | Oracle | |

|---|---|---|

| データの構成 |

|

|

| データファイルの構造 |

|

|

6.2.2. スキーマの違い¶

■スキーマの考え方

■オブジェクト作成時に割り当てられるスキーマ

■検索時のスキーマの優先順位

6.2.3. ユーザの違いについて¶

■ユーザの考え方

PostgreSQLとOracleではユーザの考え方が異なります。

PostgreSQLではユーザはロールの一種で、LOGIN属性を持つロールを指します。 Oracleと同様に、LOGIN属性を持つロール(ユーザ)を別のロールに所属させることも可能です。

■事前定義されるユーザ・アカウント

Oracleでは、インストール時に事前定義済のアカウントが複数作成されますが、 PostgreSQLではデータベース作成時に指定したアカウントのみが管理者として作成されます。 また、データベースサーバを監視するロールを簡単に設定できるデフォルトロールが定義されています。

PostgreSQLで管理者以外のユーザ・アカウントが必要な場合は、CREATE ROLE文またはCREATE USER文で作成します。

6.2.4. データベース・オブジェクトの違いについて¶

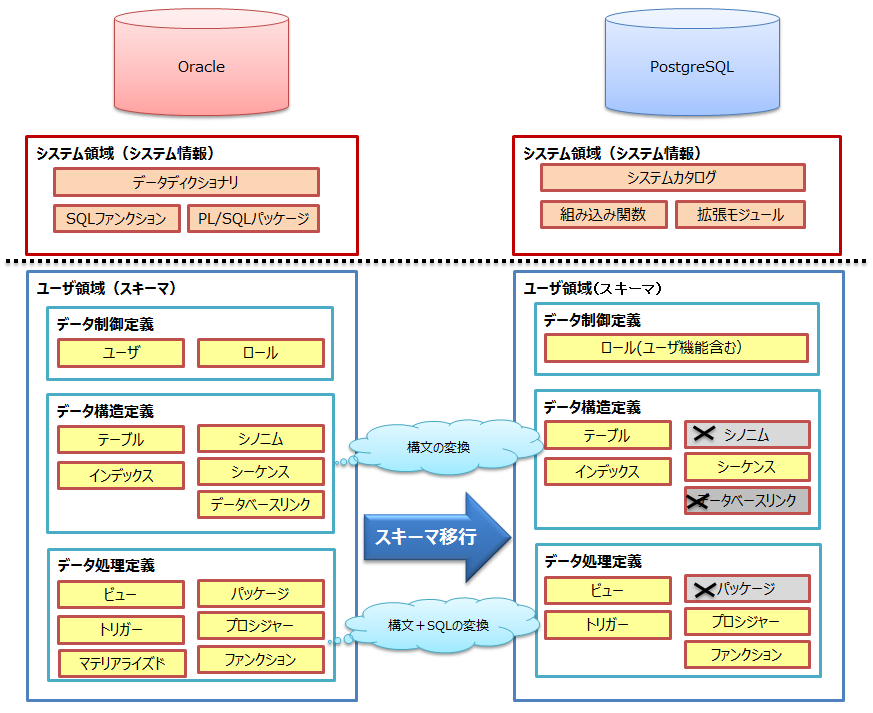

表や索引などの基本的なオブジェクトはPostgreSQLでも使用可能です。 一方、シノニムやデータベース・リンクなどのオブジェクトはPostgreSQLにありません。 これらのPostgreSQLにないオブジェクトを使用している場合は、移行方法の事前検討や移行工数を多く見積もるなどの対応を行う必要があります。

データベース・オブジェクトの対応については以下のとおりです。

| Oracle | PostgreSQL | 補足 |

|---|---|---|

| テーブル | ○ | グローバル一時表は非対応。パーティショニングは、レンジ/リスト相当のみ。 |

| インデックス | ○ | 逆キー索引、ビットマップ、ドメイン、クラスタ、索引構成表は非対応。 |

| ビュー | ○ | |

| マテリアライズドビュー | ○ | 参照のみ。自動リフレッシュ非対応。 |

| シノニム | × | ビューで代用可能。 |

| シーケンス | ○ | |

| トリガー | ○ | |

| データベースリンク | × | FDW(Foreign Data Wrapper)またはdblink関数で代替可能。 |

| ストアドプロシージャ | ○ | 手続き型言語の仕様相違の対処が必要。バージョン11よりサポート。 |

| ストアドファンクション | ○ | トランザクション制御と手続き型言語の仕様相違の対処が必要。 |

| パッケージ | × | 代替方法はスキーマを使用して関数群をまとめる。パッケージレベルの変数はセッションごとの状態を一時テーブル内部に保存する。 |

| ユーザ | ○ | ユーザはロールに包括されている。 |

| ロール | ○ | ロール権限とオブジェクト権限があり、一部を除き非互換のために対処が必要。 |

6.2.5. SQLの違い¶

PostgreSQLもOracleもどちらも標準SQL(Core SQL)に完全または部分的に準拠しています。 しかし、独自機能などの非互換があるため、調査を行う必要があります。

以降では詳細について説明します。

6.2.5.1. データ型¶

データ型についてはそのまま使用できるものもありますが、移行が必要なものも多くあります。 また、同じ名前のデータ型が存在する場合でも、有効桁数などに違いがある場合があるため注意が必要です。

主要なデータ型の対応については以下のとおりです。

| 属性 | Oracle | PostgreSQL | PostgreSQLのデータ型についての説明 |

|---|---|---|---|

| 文字 | VARCHAR2 | varchar | 上限付き可変長 |

| CHAR | char | 空白で埋められた固定長 | |

| CLOB | text | 可変長(最大1GB) | |

| 真数 | NUMBER | decimal | 小数点前までは131072桁、小数点以降は16383桁 |

| numeric | 小数点前までは131072桁、小数点以降は16383桁 | ||

| integer | 整数(-2147483648~+2147483647) | ||

| 概数 | NUMBER | real | 6桁精度 |

| double precision | 15桁精度 | ||

| FLOAT | float | 精度(2進数53桁) | |

| 日時 | DATE | timestamp | 日付と時刻の両方(時間帯なし) 4713BC~294276AD(1μ秒、14桁) |

| date | 日付のみの場合 | ||

| TIMESTAMP | timestamp | 日付と時刻の両方(時間帯なし) 4713BC~294276AD(1μ秒、14桁) | |

| TIMESTAMP WITH TIMEZONE | timestamp [ (p) ] with time zone | 日付と時刻の両方、時間帯付き、 4713BC~294276AD(1μ秒、14桁) | |

| INTERVAL YEAR TO MONTH | interval [ fields ] [ (p) ] | -178000000年~+178000000年(1μ秒、14桁) | |

| INTERVAL DAY TO SECOND | interval [ fields ] [ (p) ] | -178000000年~+178000000年(1μ秒、14桁) | |

| バイナリ | BLOB | bytea | 可変長のバイナリ列(最大1GB) |

| その他 | ROWID | 対応なし |

6.2.5.2. 組み込み関数¶

組み込み関数についてはそのまま使用できるものもありますが、移行が必要なものも多くあります。 また、同じ名前・機能の組み込み関数が存在する場合でも、 パラメータや結果のデータ型などに違いがある場合があるため注意が必要です。

以下に、主要な関数の対応例を示します。

| Oracle | 互換性 | PostgreSQLでの対応方法 |

|---|---|---|

| ABS(n) | ○ | |

| MOD(m,n) | ○ | |

| ROUND(数値) | ○ | |

| TRUNC(数値) | ○ | |

| CHR(n) | ○ | |

| CONCAT(char1,char2) | ○ | |

| LOWER(char1) | ○ | |

| REGEXP_REPLACE(string,pattern[,replace[,pos[,occurrence[,match]]]]) | △ | regexp_replace(string text,pattern text,replacement text[,flags text]) |

| REGEXP_SUBSTR(source_char,pattern[,postion[,occurrence[,match_param[,subexpr]]]]) | △ | regexp_matches(string text,pattern text[,flags text]) |

| REPLACE(char,search_string,replacement_string) | ○ | |

| SUBSTR(char,m,n) | ○ | |

| TRIM([LEADING|TRAILING|BOTH] [trim_character] FROM trim_source) | ○ | |

| UPPER(char) | ○ | |

| ASCII(char) | ○ | |

| INSTR(string,substring) | △ | strpos(string,substring) |

| LENGTH(char) | ○ | |

| ADD_MONTHS(date,integer) | △ | +演算子を使って書換え可能 例: select date '2018-03-22' + interval '1 months' |

| CURRENT_DATE | ○ | |

| CURRENT_TIMESTAMP | ○ | |

| SYSDATE | △ | current_date、current_timestamp、clock_timestamp |

| SYSTIMESTAMP | △ | systimestamp current_timestamp、clock_timestamp |

| CAST(expr AS type_name) | ○ | |

| CONVERT(char,dest_char_set,source_char_set) | ○ | convert(string bytea,src_encoding name,dest_encoding name) |

| TO_CHAR(d,fmt) | ○ | |

| TO_CHAR(n,fmt) | ○ | |

| TO_DATE(char,fmt) | ○ | |

| TO_NUMBER(char,fmt) | ○ | |

| TO_TIMESTAMP(char,fmt) | ○ | |

| DECODE(expr,search,result) | △ | case式で置き換える |

| NVL(expr1,expr2) | △ | coalesce(expr1,expr2) |

| AVG(expr) | ○ | |

| COUNT(expr) | ○ | |

| MAX(expr) | ○ | |

| MIN(expr) | ○ | |

| RANK() OVER (ODER_BY_clause) | △ | rank() |

| SUM(expr) | ○ |

○:あり、△:別の方法で代替可能

6.2.5.3. SQL文¶

1.データ定義言語(DDL)

PostgreSQLにも存在するオブジェクトについては、 CREATE文やDROP文、ALTER文などを使用する点はOracleと同様です。 ただし、一部の構文やオプションに違いがあるため、 実際のシステムで使用している構文を確認し、非互換があるかどうか調査を行う必要があります。

| Oracle | 文の有無 | 備考 |

|---|---|---|

| ALTER | ○ | PostgreSQLに存在するオブジェクトに対するもののみ |

| ANALYZE | △ | 構文に違いあり |

| ASSOCIATE STATISTICS | × | |

| AUDIT | × | |

| COMMENT | ○ | |

| CREATE ... | ○ | PostgreSQLに存在するオブジェクトに対するもののみ |

| DISASSOCIATE STATISTICS | × | |

| DROP ... | ○ | PostgreSQLに存在するオブジェクトに対するもののみ |

| FLASHBACK ... | × | |

| GRANT | △ | システム権限が対象外など付与可能な権限に違いあり |

| NOAUDIT | × | |

| PURGE | × | |

| RENAME | × | |

| REVOKE | △ | システム権限が対象外など取り消し可能な権限に違いあり |

| TRUNCATE | ○ | 省略可能な構文に違いあり |

○:あり、△:文はあるが書き換えが必要もしくは一部機能がない、×:なし

2.データ操作言語(DML)

基本的なSELECT文、INSERT文、UPDATE文、DELETE文はPostgreSQLでも使用可能です。 ただし、DDL同様に一部の構文やオプションに違いがあるため、 実際のシステムで使用している構文を確認し、非互換があるかどうか調査を行う必要があります。

| Oracle | 文の有無 | 備考 |

|---|---|---|

| SELECT | ○ | UNIQUE句がないなど構文に違いあり |

| INSERT | ○ | ALL INTO句がないなど構文に違いあり |

| UPDATE | ○ | ONLY句がないなど構文に違いあり |

| DELETE | ○ | FROM句の省略不可など構文に違いあり |

| MERGE | × | INSERT ON CONFLICTで代替するなどの対処が必要 |

| CALL | × | PostgreSQL11で追加 |

| EXPLAIN PLAN | △ | EXPLAIN文を使用する |

| LOCK TABLE | ○ | PostgreSQLではLOCK文 |

○:あり、△:文はあるが書き換えが必要もしくは一部機能がない、×:なし

3.その他制御文

■トランザクション制御文

COMMIT文、ROLLBACK文、SAVEPOINT文についてはPostgreSQLでも使用可能です。 ただし、使用できない句があるなど違いがあるため、調査が必要です。

| Oracle | 文の有無 | 備考 |

|---|---|---|

| COMMIT | ○ | COMMENT句がないなど構文に違いあり |

| ROLLBACK | ○ | FORCE句がないなど構文に違いあり |

| SAVEPOINT | ○ | 同じ名前のセーブポイントを作成した場合の動作に違いあり |

| SET TRANSACTION | △ | ISOLATION LEVEL句の場合のみ |

| SET CONSTRAINT | ○ | SET CONSTRAINTSのみ使用可能 |

○:あり、△:文はあるが書き換えが必要もしくは一部機能がない、×:なし

■セッション制御文

そのままでは使用できません。そのため、実現したい処理に応じた移行法を検討する必要があります。

■システム制御文

そのままでは使用できません。そのため、実現したい処理に応じた移行法を検討する必要があります。

6.2.5.4. 演算子・条件・結合・疑似列¶

演算子や条件、結合、疑似列について説明します。

そのまま使用できる演算子や条件は多くありますが、 書き換えが必要なものや動作に違いのあるものも存在するため、 実際にどういったものを使用しているか調査を行います。

以下にそれぞれの例を示します。

■そのまま使用できる例

| 項目 | 例 |

|---|---|

| 演算子 | +, -, *, / (算術演算子)

UNION, UNION ALL (集合演算子)

|

| 条件 | - =, <, >, <=, =>, !=, <>, ANY, SOME, ALL (比較条件)

NOT, AND, OR (論理条件)

LIKE (パターン一致条件)

IS NULL, IS NOT NULL (NULL条件)

BETWEEN, EXISTS, IN

|

| 結合 | JOIN, INNER JOIN, LEFT [OUTER] JOIN, RIGHT [OUTER] JOIN, FULL OUTER JOIN

|

■書き換えが必要な例

| 項目 | 例 | PostgreSQLでの書き換え例 |

|---|---|---|

| 演算子 | MINUS (集合演算子) | EXCEPTに書き換え |

| 条件 | ^= (比較条件) | <>条件に書き換え |

| 結合 | (+) (外部結合演算子) | JOINに書き換え |

| 疑似列 | ROWNUM | LIMIT、OFFSETに書き換え |

■動作に違いのある例

| 項目 | 例 | 差異 |

|---|---|---|

| 演算子 | || (連結演算子) | NULLが含まれる場合の結果に違いあり |

6.2.5.5. その他¶

その他にもPostgreSQLとOracleには以下のような違いがあります。

1. NULLと空文字列

・空文字列をNULLとみなす検索例

SELECT * FROM staff WHERE NULLIF(name, '') IS NOT NULL;

2. REGEXP_LIKE条件による正規表現マッチング

| 演算子 | 説明 | 例 (結果はすべて真) |

|---|---|---|

| ~ | 正規表現に一致、大文字小文字の区別あり | 'thomas' ~ '.*thomas.*' |

| ~* | 正規表現に一致、大文字小文字の区別なし | 'thomas' ~* '.*Thomas.*' |

| !~ | 正規表現に一致しない、大文字小文字の区別あり | 'thomas' !~ '.*Thomas.*' |

| !~* | 正規表現に一致しない、大文字小文字の区別なし | 'thomas' !~* '.*vadim.*' |

POSIX正規表現を使って p で始まるか e が2回現れる名前を検索する例は以下のとおりです。

・Oracleの例

SELECT * FROM staff WHERE REGEXP_LIKE(lower(name), '^p|(e.*){2}');

・PostgreSQLの例

SELECT * FROM staff WHERE lower(name) ~ '^p|(e.*){2}';

3. 除算を含む計算

・Oracleの例

SQL> SELECT 1/3*3 AS result FROM dual;

RESULT

----------

1

SQL> SELECT (1/3 + 1/3 +1/3) AS result FROM dual;

RESULT

----------

1

・PostgreSQLの例

postgres=# SELECT 1/3*3 AS result;

result

--------

0

postgres=# SELECT 1.0/3.0*3.0 AS result;

result

-------------------------

0.999999999999999999990

postgres=# SELECT (1/3 + 1/3 + 1/3) AS result;

result

--------

0

postgres=# SELECT (1.0/3.0 + 1.0/3.0 + 1.0/3.0) AS result;

result

------------------------

0.99999999999999999999

4. SEQUENCEキャッシュ動作

5. 複合一意制約のNULL動作

6. 暗黙的な型変換

PostgreSQLは基本的に暗黙的な型変換をしないので、明示的にCASTする必要があります。

以下にCASTが必要な例を示します。

・NGの例

postgres=# SELECT 1 + '1.0' AS result;

ERROR: invalid input syntax for integer: "1.0"

LINE 1: SELECT 1 + '1.0' AS result;

・OKの例

postgres=# SELECT 1 + CAST('1.0' AS numeric) AS result;

result

--------

2.0

6.2.6. SQL手続き言語の違い¶

- PL/SQLとPL/pgSQLの違い(例)

- パッケージを作成できない

- Oracle社が提供するPL/SQLパッケージが使用できない

- トランザクション制御ができない (PostgreSQL10まで)

- プロシージャが作成できない (PostgreSQL10まで)

- コレクション型などの一部データ型がない

- エラー・コードやエラー・メッセージが違い、関数ではなく変数から取得する

6.2.7. トランザクションの違い¶

■同時実行性

PostgreSQL・Oracleともに、複数ユーザがデータに対して同時アクセスすることを保証するために、MVCC(多版型同時実行制御)を使用して管理します。 そのため、表が同時に問合せおよび更新された際に、新旧の複数バージョンのデータを保持して、読み取り一貫性を保証します。

読み取り一貫性を維持する方法は、PostgreSQLとOracleで下記の通り異なります。

- PostgreSQL更新処理・削除処理が実行された場合、旧バージョンのデータを無効にして削除せず、新たにデータを追加します。

- Oracle更新処理・削除処理が実行された場合、旧バージョンのデータをUNDOデータとして保持します。

■COMMITの実行タイミング

PostgreSQL・Oracleともに、COMMITの実行により、トランザクションが実行したすべての更新を確定します。 COMMITの実行タイミングは、PostgreSQLとOracleで下記の通り異なります。

- PostgreSQL

- COMMIT文を明示的に実行したとき

- 下記の場合で、暗黙的にCOMMITが実行されたとき

- BEGINを明示的に実行せず、SQL文を実行したとき

- Oracle

- COMMIT文を明示的に実行したとき

- 下記の場合で、暗黙的にCOMMITが実行されたとき

- CREATE、DROP等のDDL文を実行したとき

- ほとんどのOracle Databaseユーティリティおよびツールを正常に終了するとき

■トランザクション中のエラー処理

トランザクション中にエラーが発生した場合、破棄される処理の対象がPostgreSQLとOracleで異なります。

- PostgreSQLエラーの発生以前に実行した同一トランザクション内のSQL文は、全て破棄されます。

- Oracleエラーが発生した実行SQL文のみが破棄されます。

6.3. コスト見積もり¶

技術的に移行が可能であっても、莫大なコストがかかり移行を行うことが現実的ではない場合があります。 そのため、技術的な実現性だけではなく、移行コストを見積もり、移行の目的に見合うかどうか判断する必要があります。

主要な移行コストの例は以下のとおりです。 単純な移行費用だけでなく、PostgreSQLの開発・運用技術の教育費用などについても考慮することが必要です。

| 項目 | 例 | コスト大 |

|---|---|---|

| 導入費用 | ・新DB基盤構築[開発/検証/本番]

・新DB開発/運用ツール導入[初期費用/ライセンス費用]

|

|

| 移行費用 | ・アセスメント

・スキーマ/アプリケーション/データ移行

・本番移行

・運用切替

|

○ |

| 運用費用 | ・ハードウェア、ソフトウェア保守費用

・サーバ/クラウド利用料やリース・レンタル料

・監視サービス費用

・障害対応

・チューニング

・定期メンテナンス

・OSアップデート

|

|

| 教育費用 | ・開発技術トレーニング[設計/SQL/DBA]

・運用技術トレーニング[導入/運用管理/クラスタ構築]

|

○ |

○:DB移行により特にコストが高くなる項目

7. 移行作業¶

7.1. スキーマ移行¶

7.1.1. スキーマ移行の全体像¶

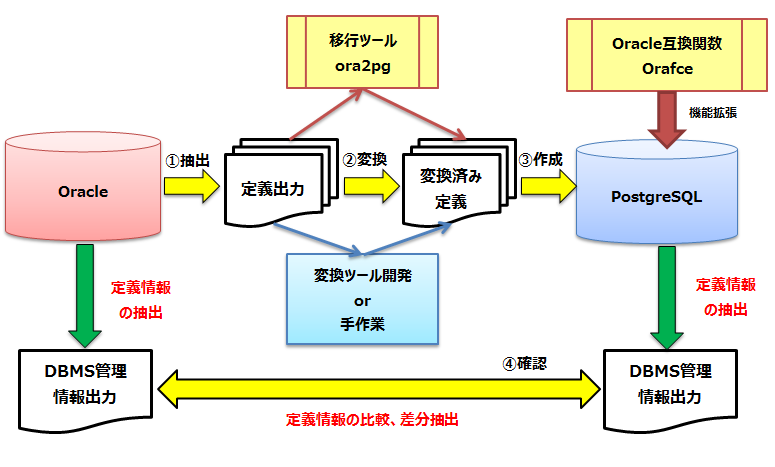

7.1.2. スキーマ移行方式¶

- 移行元のデータベース・オブジェクト定義(DDL,DCL)を準備し、移行先の定義に合うように自動または手動による変換作業を行います。

- その後に移行先DBで変換済みの定義を実行し、システム情報を取得して、データベース・オブジェクトの移行漏れがないかを確認します。

- 仕様書がない、または最新化されていない。

- 定義情報(DDL,DCL)がない、または最新化されていない。

- 仕様書・定義情報とDB上のオブジェクトが不一致となっている。

- DB上のオブジェクトに用途不明なものが存在している。

- 本番環境と開発環境のDB上のオブジェクトが不一致となっている。

| オブジェクト | 依存オブジェクト |

|---|---|

| テーブル | 外部キー制約/シーケンス |

| インデックス | テーブル |

| ビュー | テーブル/ビュー |

| トリガー | テーブル |

| ストアドプロシージャ | テーブル/ビュー/ストアドプロシージャ/ストアドファンクション |

| ストアドファンクション | テーブル/ビュー/ストアドプロシージャ/ストアドファンクション |

- オブジェクト単位の件数

- オブジェクト種類と名称

| 抽出情報 | データディクショナリ | システムカタログ | 情報スキーマ |

|---|---|---|---|

| テーブル | ALL_TABLES | pg_class、pg_tables | information_schema.tables |

| ビュー | ALL_VIEWS | pg_class、pg_views | information_schema.tables |

| 列 | ALL_TAB_COLUMNS | pg_attribute | information_schema.columns |

| 制約定義 | ALL_CONSTRAINTS | pg_constraint | information_schema.table_constraints |

| インデックス定義 | ALL_INDEXES | pg_class、pg_indexes | information_schema.key_column_usage |

| インデックスの列情報 | ALL_IND_COLUMNS | pg_attribute | information_schema.key_column_usage |

| シーケンス | ALL_SEQUENCES | pg_class、pg_sequences | information_schema.sequences |

| プロシージャ・ファンクション | ALL_SOURCE | pg_proc | information_schema.routines |

| トリガー | ALL_TRIGGERS | pg_trigger | information_schema.triggers |

| マテリアライズドビュー | ALL_MVIEWS | pg_matviews | information_schema.tables |

7.1.3. オブジェクト定義の変更¶

- 使用可能文字と組み合わせ

- 使用禁止キーワード(予約語)

- 最長文字数

- 数値の精度による数値型

- 文字型の種類と範囲

- 日付型の種類と精度

- 独自の外部結合式

- 演算子の一部

- 除算を含む計算

- 別名の付与

- 独自の仮想表

- 独自の擬似列

- NULLと空文字列の扱い

- データディクショナリのビューをシステムカタログのビューで代替する。

- SQLファンクションを組込み関数で代替する。

- PL/SQLパッケージの代替は存在しないが、「Orafce」を導入することで一部を代替する。

- サブルーチン構成の分離

- トランザクション制御の相違

- 例外制御の相違

- エラーコードの相違

7.2. アプリケーション移行¶

7.2.1. アプリケーション移行の全体像¶

- 汎用的なDBインタフェースを利用している場合には、変更範囲は比較的軽度となります。

- DB固有のAPIを利用している場合には、原則再作成となります。ただし、同程度のAPIの提供があり、それに置換することで流用可能な部分が増える可能性はあります。

- SQLの記述は、移行先DBの仕様差異に合わせて変更します。詳細は「スキーマ移行」の章を参照してください。

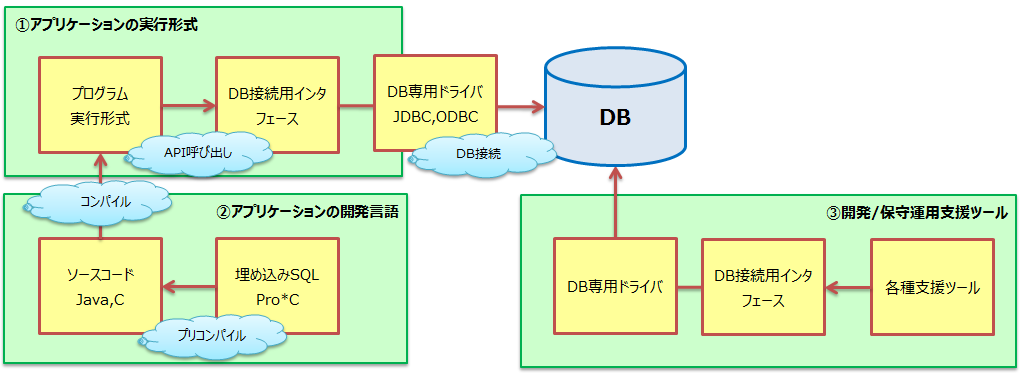

- アプリケーションの実行形式は、各種プログラム言語、コマンド等からDB接続インタフェースを介して、DB接続を確立し、SQL文を実行している。

- アプリケーションの開発言語は、JDBCなどのAPIを利用する形式、ソースコードにSQLを記述した(埋め込みSQL)を使用している形式があります。特に埋め込みSQLを使用している場合には、プログラム言語専用のプリプロセッサでDB接続処理のソースコードを生成する必要があります。

- 開発/保守運用支援ツールからDB接続インタフェースを介して、DB接続を確立し、SQL文を実行しています。

7.2.2. アプリケーション移行方式¶

| 言語 | Oracle | PostgreSQL |

|---|---|---|

| Java | JDBC -Type2 | - |

| JDBC -Type4 | JDBC -Type4 | |

| C | Oracle Call Interface (OCI) | libpq |

| C++ | Oracle C++ Call Interface(OCCI) | libpq++/Pgfe |

| .NET | Oracle Data Provider for .NET(ODP.NET) | Npgsql |

| COM | Oracle Provider for OLE DB | PSQL OLE DB |

| Oracle Objects for OLE(OO4O) | - | |

| ODBC | Oracle ODBC | psqlODBC |

| PHP | php-oci8 PHP Data Objects (PDO) | php-pgsql PHP Data Objects (PDO) |

| Perl | DBI、DBD::Oracle | DBI、DBD::Pg |

| Ruby | ruby-oci8 DBI | ruby-pg DBI |

| Python | cx_Oracle DB-API2 | psycopg DB-API2 |

| Oracle | PostgreSQL |

|---|---|

| SQL*Plus | psql |

| SQL*Loader | copy/pg_bulkload |

| exp | pg_dump |

| imp | pg_restore |

| Oracle | PostgreSQL |

|---|---|

| Pro*C/C++ | ECPG |

| Pro*COBOL | Open Cobol ESQL |

7.2.3. 開発&実行環境の変更¶

- DBドライバの置換、依存ライブラリのインストールをします。

- プリコンパイラを置換します。

- 導入済み開発/運用ツールのDB接続先情報を変更します。または、開発/運用ツールを新規導入します。

- 開発環境のビルドやコンパイルのライブラリパスや参照設定を変更します。

7.2.4. ソースコードの変更¶

7.2.5. 標準規格インタフェースの対応¶

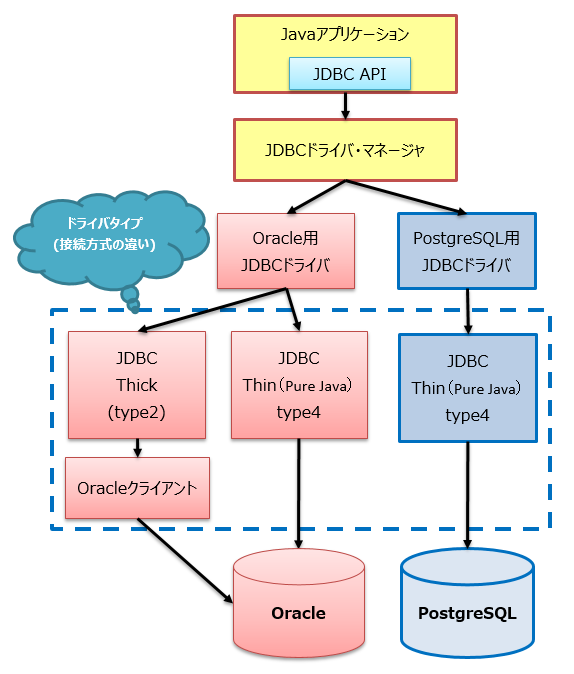

7.2.5.1. JDBC系¶

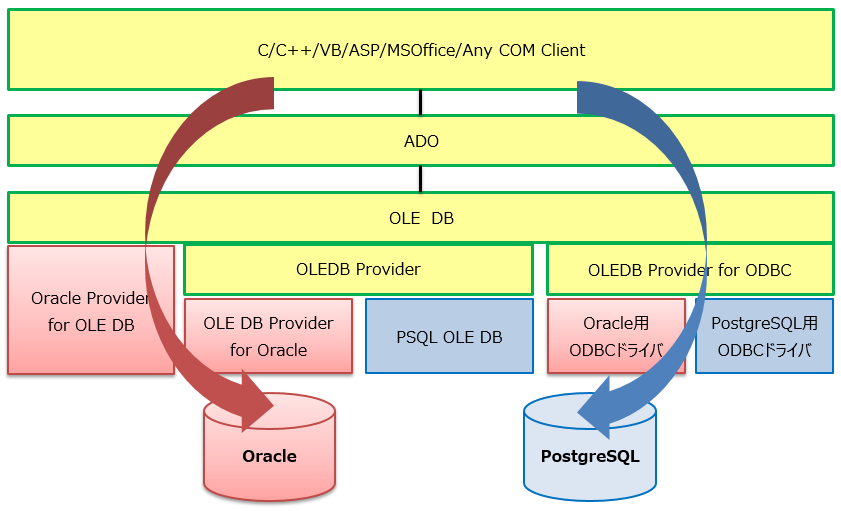

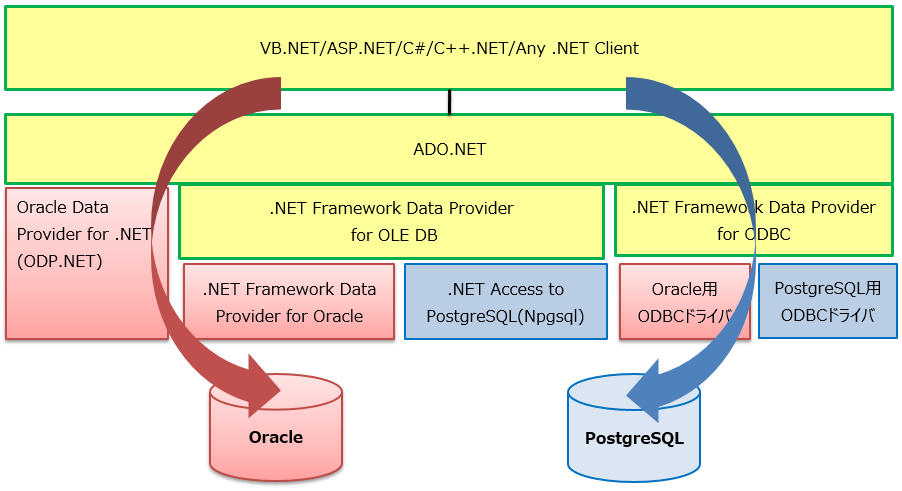

7.2.5.2. Windows系¶

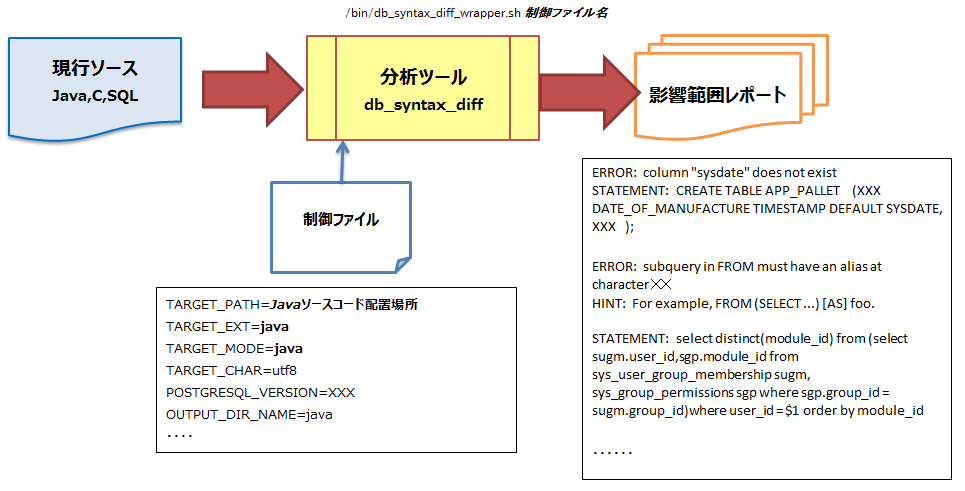

7.2.6. 分析支援ツールの利用¶

7.3. データ移行¶

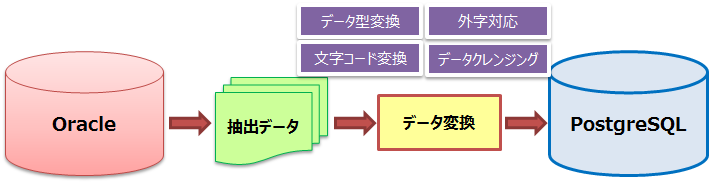

データ移行とは、移行元DBに格納されているデータを、移行先DBに取込むことです。

異なるDB間では、データ型の仕様やサイズ、使用する文字コードなどに差異があります。 したがいまして、データ移行では必要に応じて移行先DBで取り込めるデータへの変換も行います。

7.3.1. データ移行の全体像¶

7.3.2. データ移行方式¶

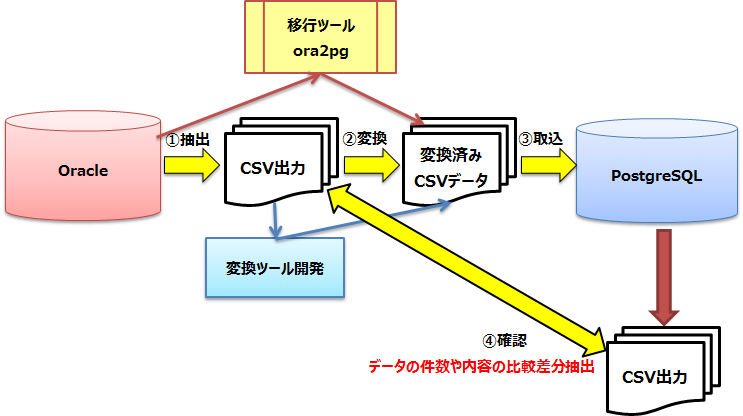

データ移行で実施する作業について説明します。

7.3.2.1. データ移行フロー¶

- 標準的なデータ移行

標準的なデータ移行は、移行元DBからデータを抽出し、移行先DB用にデータの変換と、取込・確認を行うまでが基本的な作業フローとなります。

- 大量データの場合

データ件数やデータサイズが非常に大きい場合、移行作業に時間がかかるうえ、既存システムへの影響も非常に大きくなる可能性あります。したがいまして、移行作業における要件に応じて、移行の手段を選択する必要があります。

- 一括移行

移行元のシステム停止から新システムの開始までに十分な移行期間を確保することが出来、データ移行に必要なリソースをを確保できる場合には、移行作業に入ってからデータの抽出、加工、投入で問題ありません。

- 一部データの事前移行

移行すべきデータを選別し、更新される可能性が無いデータは事前に移行し、更新がかかるデータの移行を移行作業期間中に行います。記事など蓄積型のデータは後で更新されることが少ないと考えられ、移行作業中に移行するデータ量を削減することにより作業を短期間で完了させることができます。ただし、事前にデータを抽出する際に既存システムへの負荷がかかる可能性があるため、性能への影響を考慮する必要があります。また、事前に移行するデータと移行作業期間中のデータが明確に分かれているか、何らかのチェックポイントを設定して未反映のデータが判断できるようにしておく必要があるため、移行作業における設計が重要となります。

- データ連携

移行元システムのDB と移行先のPostgreSQLを使用する新システムを並行運用したり、更新データを随時新システムに反映することにより、データの移行期間を最小限にすることができます。移行元システムのDBからデータを抽出、加工しPostgreSQLに投入するため、移行元のシステムにかかる負荷が課題となる可能性があるほか、ETL/データ連携ツールや専用アプリケーションを構築する必要があるため、移行費用が大きくなる可能性があります。

7.3.2.2. データ抽出¶

主なデータ抽出方法としては、以下のような方法があります。

| 抽出方式 | 形式 | 導入 | 説明 |

|---|---|---|---|

| SPOOLコマンド | CSV | 不要 | SQL*Plusで実行した問合せの結果をファイルに格納する |

| ora2pg | テキスト(DML) | 必要 | psqlなどで実行できるDMLとして出力される |

7.3.2.3. データ変換¶

データ変換では、移行元DBと移行先DBとの差異により、データ型や文字コードの変換や外字への対応などを行います。また、アプリケーションの変更などがあった場合は、データクレンジング(データの整形)が必要となる場合があります。主な変換に以下のようなものがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| データ型 | 以下のようなものを適切な値に変換する。

・0バイト文字列のように、DBによって格納する値の意味が異なるもの

・同じデータ型でも格納可能な限界値に差異があるもの

|

| 文字コード | PostgreSQLへ投入するテキストファイルがPostgreSQLに対応していない場合や、

pg_bulkloadを用いてデータ投入を行う場合、文字エンコーディングの変換を行う必要がある。

|

| 外字 | 移行元DBで外字が使用されていた場合、その外字を移行先DBで使用できる文字に変換する。

もしくは、移行先DBで外字を使用できるようにシステムに登録する。

注意:外字が使用できるようにシステムに登録されており、かつ、クライアントエンコーディングと

データベースエンコーディングとが異なる場合、 自動エンコーディング変換を利用するためには、

外字のマッピングを定義し、マッピングを再登録する必要がある。

|

| データクレンジング | 移行と同時にデータフォーマットが変わるようなアプリケーションの変更が発生している場合、

変更にあわせたデータの変換を行う。

|

7.3.2.4. データ取込¶

主なデータ取込方法としては、以下のような方法があります。

| 取込方式 | データ形式 | 速度 | 導入 | 制限事項 |

|---|---|---|---|---|

| SQL | テキスト(DML) | 低 | 不要 | なし |

| COPY | CSV | 中 | 不要 | なし |

| pg_bulkload | CSV | 高 | 必要 | クラッシュ時にリカバリが必要。レプリケーション構成は再取得や再作成が必要。 |

7.3.2.5. データ確認¶

データが正しく移行されたことを確認するために、以下のような作業を行います。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| データロード時のエラー等の確認 | 実行したコマンドのエラーメッセージの有無を確認する。

エラーが表示された場合は、その問題点を確認し、対処してから再度データをロードする。

pg_bulkloadではロールバックされないので、データロードを再実行する際は、一旦テーブルのTRUNCATEが必要。

|

| 移行対象オブジェクト数および各オブジェクトの行数の確認 | データロード後のPostgreSQLデータベースのオブジェクト数と各オブジェクトの行数が、

移行元データベースの状態と一致するかどうか確認する。

|

| CSV出力の結果照合 | DBに登録されたデータをCSVファイルとして抽出し、データ取込において使用したCSVファイルと、

内容や行数が一致するかどうかを確認する。

|

| アプリケーションテスト | 実際にアプリケーションから接続して一連の処理を行い、想定通りの動きをするかどうか、

文字化けが発生していないか等を確認する。

|

データ取り込み後には、その他に以下のような作業を行います。

- 制約・索引の作成

- ユーザのシステム権限およびオブジェクト権限の確認

- VACUUMとANALYZEの実行

- 初期状態でのテーブルサイズの確認

8. 運用¶

8.1. 運用の概要¶

- 日常のタスク

- バックアップ

- 索引の保守

- データベースのVACUUM

- ログの管理

- データベースの監視

- パフォーマンス診断

- 不定期に発生するタスク

- アップグレード

8.2. バックアップ¶

- ディスク障害によるデータ破損や操作ミスによるデータロストなど不測の事態が発生した場合に復元可能とするため

- バージョンアップやシステムの変更の検証などのためにデータの移出・移入を行うため

- バックアップの方式以下ではそれぞれの方式と対応するOracleツールを表にしたものです。

| 方式 | 方法 | バックアップ対象 | リカバリ範囲 | DB停止 | 対応するOracleツール |

|---|---|---|---|---|---|

| SQLによるダンプ | pg_dumpツール | "データベースクラスタ,データベース, スキーマ, テーブル" | バックアップ取得時点 | 不要 | DataPump |

| ファイルシステムレベルのバックアップ | OSコマンド | データベースクラスタ | バックアップ取得時点 | 要 | -(OSコマンド) |

| 継続的アーカイブ | ・ベースバックアップ(全体バックアップ)+アーカイブWAL+未アーカイブWAL

・pg_rman

|

データベースクラスタ | ベースバックアップ~最新状態 | 不要 | ・Begin BackupとEnd Backup+OSコマンドバックアップ+アーカイブログ

・RMAN(リカバリ・マネージャー)

|

- バックアップ要件と対応する方式バックアップの要件と上記の方式と対応を表にしたものです。

| 要件 | 選択する方式 | 想定するユースケース |

|---|---|---|

| 最新のトランザクションまたは任意の時点の状態まで復元 | 継続的アーカイブ | ディスク障害等不測の事態に対する対応 |

| バックアップ時点に復元 | 全ての方式で可能 | 定期保守 |

| 異なるバージョンへの移行 | SQLによるダンプ | 移行 |

| スキーマ単位、テーブル単位など部分的なバックアップアップと復元 | SQLによるダンプ | システム変更などの検証 |

- バックアップ方式毎の特徴

- SQLによるダンプメリット:唯一、テーブルやスキーマ単位で取得可能なバックアップであること。OracleのDataPumpをイメージすると分かりやすいです。また、コマンドはシンプルで習得も容易です。デメリット:バックアップ時点までしか戻せないことです。

- ファイルシステムレベルのバックアップメリット:OSファイルコピーのため高速にバックアップ、リストアができること。デメリット:DBを停止する必要があり、バックアップ単位もデータベースクラスタ全体のみになります。データベースクラスタが小規模で単純な構成かつバックアップ時にはDBが停止できるなど、限定的なケースでのみ選択したほうがよいでしょう。

- 継続的アーカイブ:メリット:未アーカイブのWALが確保できれば障害発生時点のトランザクションまで復元できる唯一のバックアップです。デメリット:設計および手順が他より複雑であるため運用には十分な知識と訓練が必要になります。具体的には以下の全てが該当します。

- 運用の前提としてWALのアーカイブ設定が必要であること。

- WALアーカイブ先の空き領域監視、アーカイブされたWALの整理が必要であること。

- リストア時間はベースバックアップの復元およびWALの適用時間となり、適用するWALが多ければ多いほど時間がかかること。

- バックアップ設計は想定されるリストア時間からベースバックアップの実行間隔を決定する必要があること。

- バックアップ、リストアの手順が複雑であること。

ただし、pg_basebackupを使うことでバックアップ時の手順の簡略化は可能です。LinuxOSであればpg_rmanを導入することでバックアップ、リストアの手順の大幅な簡略化、さらに差分バックアップ、世代管理、圧縮バックアップが可能となりバックアップ設計の自由度も向上可能です。

8.3. 索引の保守¶

- 不要な索引の検出と削除索引毎の使用状況は情報スキーマのpg_stat_XXX_indexes,pg_statio_XXX_indexes(XXXはuserまたはall)により、使用回数、読み込みブロック数などを確認することができます。定期的に監視を行い一定期間、使用回数等の増加がない索引がある場合は削除を検討します。

- 断片化された索引の再構築

- 断片化の監視索引の断片化は追加モジュールのpgstattupleをインストールすることでpgstatindex関数が使用可能になります。この関数でtree_levelが深すぎないか、leaf_fragmentationが大きすぎないかなど再構築の必要性を確認します。ただし、索引の監視自体も運用コストの増加になります。監視を行わずに定期的な再構築を行うという選択肢もあります。

- 索引の再構築索引の再構築にはいくつかの方法があります。それぞれにメリット、デメリットがありますので運用要件に応じて選択します。

| NO | 方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 1 | reindex | コマンドが容易かつDB単位、スキーマ単位、テーブル単位で実行可能 | 処理中にテーブルの書き込みロックと対象の索引を使用する読み込みにブロックがかかる |

| 2 | drop index+create index | 1の方式よりロック影響は少ない | create indexでテーブルに書き込みロックがかかる |

| 3 | create index concurrentry+drop index+alter index rename | 運用中のDBへのロックの影響が最も小さい | 手順が多い。concurrentryオプションはテーブルを2回スキャンするため時間がかかる |

| 4 | pg_repack | 3の方式を1コマンドで実施可能 | 周辺ツールのインストールが必要。実行時に途中で停止した場合はリカバリ操作が必要 |

- 索引の再構築の組み込み基準索引の再構築を運用に組み込む場合、小規模なDBであればDB全体の索引を再構築しても短時間で完了するため業務停止時間にreindexで実施してしまうことが運用コストを最も小さくできます。また、大規模なDBであれば再構築時間も長くかかることから運用の影響を小さくする配慮も必要となります。以下に運用保守のバッチ処理内に索引再構築を組み込む基準例を示します。表中の”推奨する方式”は前表の”NO”を表します。

| DBの規模 | 保守時間が確保できるか | 性能要求 | 推奨する方式(NO) |

|---|---|---|---|

| 小 | できる | ― | 1(DBまたはスキーマ単位) |

| 小 | できない | 高い | 3or4 |

| 小 | できない | 低い | 再構築しない |

| 中 | できる | ― | 1(スキーマ単位またはテーブル単位) |

| 中 | できない | 高い | 3or4 |

| 大 | できるが全て再構築する時間はない | ― | 1(テーブル単位)で曜日毎に対象テーブルを分ける |

| 大 | できない | ― | 3or4で曜日毎に対象テーブルを分ける |

8.4. データベースのVACUUM¶

| 実行方法 | 実行範囲 | 備考 |

|---|---|---|

| 自動VACUUM | VACUUM+ANALYZE | パラメタファイルで自動実行を指定する(デフォルトで自動実行)。ANALYZEの閾値は別に指定可能 |

| 手動VACUUM | コマンドで指定したパラメタによる | コマンドで実行 |

- 運用におけるVACUUM処理の調整基本として自動VACUUMを使用し、運用上不都合がある場合に手動VACUUMを使用します。VACUUM処理はPostgreSQLにとって負荷の高い処理のひとつです。例えば、大きな表で前回VACUUM処理から多くの行が更新・削除された場合での自動VACUUM処理が動作すると、優先すべき他の処理のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。そのような状況を回避する必要がある場合は、以下のような調整を行う必要があります。

- 自動VACUUMの実行タイミングを調整自動VACUUMの実行タイミングは、テーブル毎に更新・削除により発生した不要行がautovacuum_vacuum_threshold + autovacuum_vacuum_scale_factor * テーブル行数 > 不要行(dead_tuple数)を超えたときに実行されます。例えばautovacuum_vacuum_thresholdが0、autovacuum_vacuum_scale_factorが0.2であったとすると1億件の表は2000万件更新・削除されないと自動VACUUMされません。大量件数分のVACUUM処理の負荷が高い場合、これらのパラメタを調整することで1回当たりの自動VACUUMの負荷を下げて他の処理への影響を小さくすることが可能です。この調整はDBインスタンス全体で行うか、以下のようにテーブル単位で行うことも可能です。例1 全体の10%の不要行が発生したら自動VACUUMするalter table 表名 set (autovacuum_vacuum_threshold = 0);alter table 表名 set (autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.1);例2 1,000件の不要行が発生したら自動VACUUMするalter table 表名 set (autovacuum_vacuum_threshold = 1000);alter table 表名 set (autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.0);

- 特定の表に自動VACUUMを停止し任意に手動VACUUMを行う特定の表のみ自動VACUUMを停止することも可能です。その場合、表には以下のような変更を実施します。alter table 表名 set (autovacuum_enabled = false);自動VACUUMを停止するとその後の更新により、データ領域に再利用可能な領域がなければデータ領域は拡大し続けますので、保守時間や業務負荷の低い時間帯に手動でVACUUMを実行する必要があります。(ほとんどの場合、バッチ処理にVACUUMを組み込み、スケジュール実行となります)

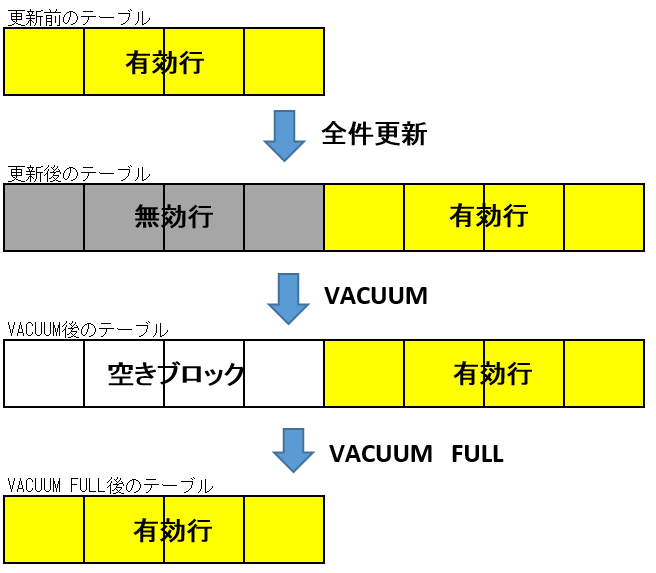

- VACUUMとVACUUM FULLの使い分け基本的にはVACUUMを使用します。VACUUM FULLを使用することはほとんどありません。しかし、次のようなケースが発生する場合はVACUUM FULLを検討する価値があります。

- 表全体の更新が行われ、かつ全件検索が多発する表の場合追記型のアーキテクチャであるために1つカラムが表の”全件”更新されるだけでも、表全体の領域の使用率は50%以下になります(再利用されない不要領域があると割合はさらに低下する)。この表の検索パターンが多く全件検索が多発する場合、表全体の領域をアクセスするために最良の状態に比較し、2倍以上の読み込みが発生することになります。この過剰な読み込みがもたらす性能劣化を許容できない場合はVACUUM FULLを検討します。

- 業務アプリケーションのメンテナンス時通常運用によるデータ更新と異なり、通常は発生しない表の全件更新を伴うケースもあります。この場合も表全体の領域の使用率を必要以上に悪化させる場合は、メンテナンスにVACUUM FULLを行う手順を組み込んでおきます。

- まとめVACUUM処理の運用は以下の表のように調整します。

| 大規模テーブルの有無 | 全件更新 | 性能要求 | VACUUM処理 |

|---|---|---|---|

| なし | なし | 高い | 自動VACUUM(調整) |

| なし | あり | 高い | 自動VACUUM(調整)+VACUUM FULLを検討 |

| あり | なし | 高い | 自動VACUUM(調整)+テーブル毎の調整 or 手動VACUUM |

| あり | あり | 高い | 自動VACUUM(調整)+テーブル毎の調整 or 手動VACUUM+VACUUM FULLを検討 |

| 上記以外 | ← | ← | 自動VACUUM(デフォルト) |

8.5. ログの管理¶

- 障害の発生を検知できる

- 性能問題の発生原因となる情報を取得することができる

- ログファイルの出力先等ログファイルの出力指定になります。出力先はsyslogも指定できますが、syslogを出力するjounald,rsyslogプロセスのデフォルトで記録制限をかけているため短時間での大量ログは破棄される恐れがあることから、以下ではstderrとしています。

| パラメタ名 | 設定例 | 備考 |

|---|---|---|

| log_destination | stderr | 標準エラーを指定 |

| logging_collector | on | onを指定しログ収集を有効にする。offにするとログは出力されない |

| log_directory | /var/log/postgresなど | 絶対パスで指定しない場合はデータベースディレクトリ以下に相対パスとして作成される |

| log_filename | postgresql-%Y%m%d.log | ログのファイル名。日付毎の出力が運用しやすい |

| log_rotation_age | 1d | 1日でログを切替え |

| log_rotation_size | 0 | ログファイルの最大サイズ。0はサイズ指定無効 |

- ログファイルに出力する情報業務システムの特性を考慮し設定値を調整する必要があります。性能要件が高い場合、性能欄が"○"の情報は出力を推奨します。

| パラメタ名 | 設定例 | 性能 | 備考 |

|---|---|---|---|

| log_min_error_statement | ERROR | - | エラー条件の原因となったSQL文を記録するか制御する。ERRORがデフォルト |

| log_min_duration_statement | 3s(値は例) | ○ | 指定した時間以上に時間のかかった処理を記録する。問題のある処理の特定に役立つ。0を指定すると全ての文を出力(大量に出力されるのでログの肥大化に注意が必要) |

| log_checkpoints | on | ○ | checkpoint starting: xlogが頻発する場合はWAL関連のパラメタを見直す |

| log_connections | on | ○ | onでクライアント認証の記録の残す。大量の接続が発生する場合、ログの肥大化に注意が必要 |

| log_line_prefix | %t %u[%p:%l] | - | 各ログ行の先頭に出力する。%tの時刻と%pのプロセス番号は必須 |

| log_lock_wait | on | ○ | ロック待ちが発生しているか確認できる。あわせてdeadlock_timeoutを指定する |

| deadlock_timeout | 3s(値は例) | ○ | デッドロック検査前の待ち時間。ロック待ちログメッセージの待機時間にも使われる |

| log_temp_files | 10MB(値は例) | ○ | 最初は0として一時ファイルを使ったら全て出力させてwork_memのサイズを調整する目安にする。調整後は例のような一定サイズに変更する。運用中は大量の一時ファイルを使うSQL(=遅い)を特定できる |

| log_autovacuum_min_duration | 3s(値は例) | ○ | 実行頻度、時間帯、実行時間を確認し、autovacuumの実行を調整する目安にする。調整しても性能要件を満たせない場合は手動VACUUMを検討 |

- ログファイルの整理ログファイル名を曜日としての出力するなど、設定の方法によってはPostgreSQL自身で周期的に古いログファイルを上書きしてログファイルの増加を防ぐことができます。上記の”ログファイルの出力先指定”のように日付でログファイル名を指定した場合は、定期的に保存期間を超えたログファイルを削除するバッチ処理を組み込む必要があります。

8.6. データベースの監視¶

- リアルタイムな監視データベースの異常に対する即時対応のために実施します。

- 定期監視データベースのピーク接続数やディスク所要量などの変化を経年的に監視することで将来的に不足するかなどの目安にします。

- ログの監視ログの監視は「8.5.ログの管理」により出力されたログを対象に監視するものとします。ログ内のERROR,FATAL,PANIC(syslogではWARNING,ERR,CRIT、イベントログではERROR)の発生を監視し、データベースに異常が発生している場合、発生原因に応じて対策を実施します。

- ディスクの空き領域監視運用においてデータ量の拡大等によってディスク領域を不足させてしまうことがあります。発生時はデータベースの停止(=業務停止)を伴う可能性が高いため、不足が発生しないように監視を行います。

- データ格納先ディレクトリ、表領域格納先ディレクトリ長期間のデータベース利用でデータ増加に伴い不足する可能性があります。不足する場合、不要なテーブルの削除、新規の表領域格納先ディレクトリを用意して移動、索引の再構築、VACUUM FULLなど対応が必要です。

- トランザクションログ格納先ディレクトリ通常は一定量以上は拡大しませんが、アーカイブログ運用時にアーカイブ出来ない状況やレプリケーション運用でレプリケーション出来ない状態が発生するとトランザクションログは増え続けます。原因を取り除き領域を開放する必要があります。

- アーカイブログ格納先ディレクトリ(アーカイブログ運用時)アーカイブログは何もしなければ増え続けます。アーカイブログの格納領域が不足すると書き出せないトランザクションログがトランザクション格納領域に残るため、この領域の増加が発生します。通常、バックアップ計画に伴い、不要なアーカイブログを削除するようにします。緊急時はOSコマンドでアーカイブログを別の領域に移動するなどして空き領域を確保します。また、pg_rmanなどの利用で自動で整理することもできます。

- 接続数の監視利用者数の拡大や業務アプリケーションの追加、システム運用上の特性などにより接続数が増減する可能性があります。監視は統計情報ビューの"pg_stat_activity"の件数をカウントして行います。なお、0件も異常です。少なくともバックグラウンドプロセスの接続があるためです。監視は一定の閾値(max_connectionsの90%など)を超えた時点でアラートを出力するようにします。アラートが出力される場合はmax_connectionsの増加とあわせ、リソースが不足する場合はリソース強化等の対応を行います。

- プロセス監視接続数の監視を実施する場合は、データベースへのアクセス(統計情報ビュー)の応答が行われていることからプロセスの監視は不要です(新規の接続が可能なことも合わせて確認できます)。接続数の監視を実施しない場合、postgresのマスタープロセスが起動していることをOSコマンドで監視します。postgresの子プロセス(loggerやcheckpointerなど複数存在)の監視は不要です。子プロセスが起動できない場合はマスタープロセスも異常終了するためです。

- まとめ以下にデータベース監視について表にまとめます。リアルタイム監視、定期監視の"○"がついている部分が監視が必要な項目になります。

| 監視項目 | リアルタイム監視 | 定期監視 | 定期監視での分析観点 |

|---|---|---|---|

| ログの監視 | ○ | - | - |

| ディスクの空き領域監視 | ○ | ○ | 空き領域の減少具合から、いつ不足するか予測 |

| 接続数の監視 | ○ | ○ | 接続数の変動を経年変化で観測しパラメタ変更、チューニング、リソース増強などの対策要否の検討 |

| プロセス監視 | ○ | - | - |

| アクセス監査(必要に応じて) | - | ○ | 不正アクセスが発生していないか。pgauditを導入 |

8.7. パフォーマンス診断¶

- Oracleのエディションがエンタープライズ・エディションでかつ、オプション製品のDiagnostics Packがある場合

- StatsPackがインストールされ、かつスナップショットの記録が行われている場合

- PostgreSQLでのデータベース診断以下にデータベースの診断と対応する周辺ツールを表にします。

| 周辺ツール等 | 対応OS | 診断情報 | 分析単位 | 分析方法 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| pg_statsinfo | linux | リポジトリDB | 任意の期間 | テキスト形式の性能レポート、HTML形式の性能レポート(別途pg_stats_reporterが必要) | 専用のログ設定が必要 |

| pgBadger | linux | ログファイル | ログ全体、日単位、週単位のサマリ | HTML形式の性能レポート | 専用のログ設定が必要。運用によっては数十GB/日のログが出力される |

| pg_stat_statements | linuxとWindows | pg_stat_statement_reset実行後からのSQLの実行統計を累積 | データベース単位 | pg_stat_statementsビューの参照。例)クエリ実行時間,実行回数のトップ10調査などSQLで取得 | データベースにエクステンションの追加とパラメタ:shared_preload_librariesにpg_stat_statemntを追加 |

| 情報スキーマの情報から分析の仕組みを自作 | linuxとWindows | 情報スキーマや上記のpg_stat_statementsなどの情報を一定間隔でテーブル等に蓄積 | 任意の期間 | 蓄積されたテーブルの任意の期間の差分で分析するクエリを自作 | 仕組みを自作する必要がある |

8.8. アップグレード¶

- マイナーバージョンアップグレードDBクラスタの内部格納形式はマイナーバージョン間で変更されることはありません。そのため、アップグレードに伴うバックアップ・リストアは必要ではありません(バックアップは作業ミス等への対応として実施することには意味があります)。アップグレード方法の基本は以下のようになります。

- データベースクラスタの停止

- 実行ファイルの置き換え

- データベースクラスタの起動

- メジャーバージョンアップグレードDBクラスタの内部格納形式やパラメータ、PostgreSQLの動作も異なります。移行するメジャーバージョン間で作業が異なりますが、共通作業として新機能の適用検討や動作確認、バージョン間の非互換対応を実施する必要があります。運用の作業ではなくバージョンアップ移行という観点で捉える必要があります。

9. 著者¶

(企業・団体名順)

| 版 | 所属企業・団体名 | 部署名 | 氏名 |

|---|---|---|---|

第1.0版

(2018年度WG2)

|

日本電気株式会社 | AIプラットフォーム事業部 | 黒澤 彰 |

| 日本電子計算株式会社 | 技術本部 | 毛塚 賢一 | |

| 日本電子計算株式会社 | 技術本部 | 高橋 泰之 | |

| 富士通株式会社 | ミドルウェア事業本部 | 陶山 香織 | |

| 富士通株式会社 | ミドルウェア事業本部 | 豊島 良美 | |

| 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | ソリューションサービス推進本部 | 多田 明弘 | |

| 三菱電機株式会社 | 情報技術総合研究所 | 田中 覚 | |

| 第1.1版 | 富士通株式会社 | ミドルウェア事業本部 | 豊島 良美 |

第1.2版

(2019年度WG2)

|

日本電子計算株式会社 | 技術本部 | 毛塚 賢一 |

| 日本電子計算株式会社 | 技術本部 | 高橋 泰之 |